| 来鶴廬だより(過去記事) | -戻る- |

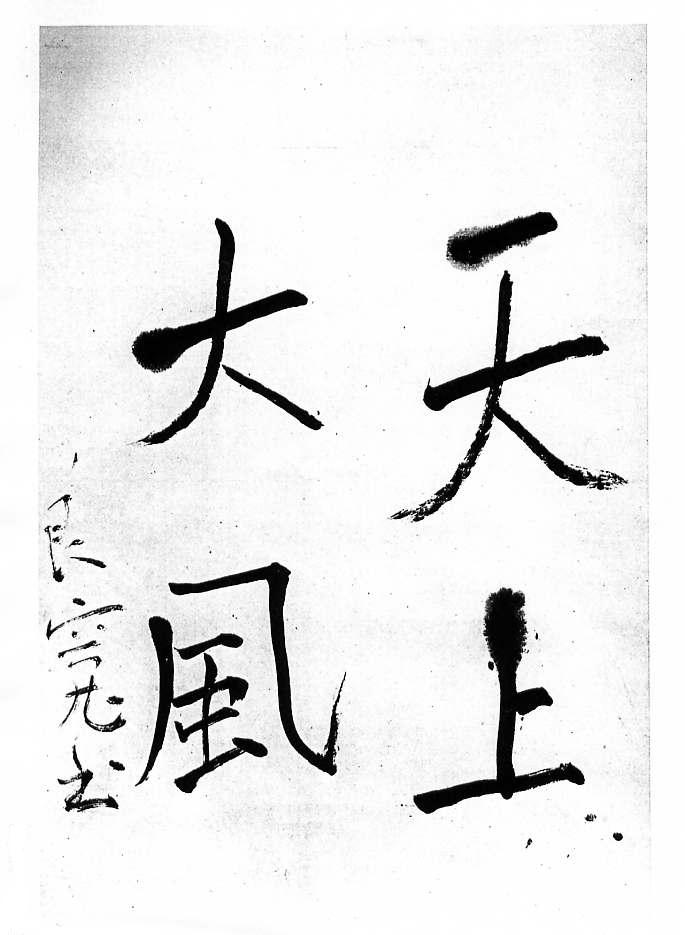

天上大風

先日、安岡章太郎著「天上大風」を題名に曳かれて読みながら、小学生の頃教科書に載っていた良寛の凧字として有名な「天上大風」に心ひかれたことが思い出され、再び書道全集を開いた。

一見、稚拙に見えるのだが、巧拙を超えた飄々たる趣が躍動していると改めて感じた。実に稚拙とは程遠く、線の軽さと字形の確かさは見事としか言いようがない。

「天」の第三画の曲線は畳の目かと思われる筆触があらわれて、さりげない風を醸し出し、第一画と第二画の間がゆったりとした広さを見せる。

「大」の第三画が第二画より短く抑えられ「天」との重複を避けている。 「風」の字画の変化、「天」「上」「大」の起筆の自然な滲み等、率意な筆運びの中にも多くの見所がある。 以前は注意が届かなくて最近になって気付いたことだが、「良寛書」の落款の凄さである。 「良」の第一画の点は遠く宙空から離れて打たれ第二画に移る。その空間の緊張していること、まず尋常でない。気宇の大きく見せるところである。 「寛」もまたしかり。最後に「書」が確乎とした姿をして座っている。少しもゆるがせにした所がない。 この書は小童が紙を携えて書を所望したのに上人が何に用いるのかと尋ねたところ、これをもって凧を作ると答えた。 上人は天上大風の四字を直ちに書して与えたと言う。しかし原紙をみると風筆に用いた形跡はなに一つ認めがたいと言う。 子供の頼みとあれば心よく書いてくれるとを見込んで案出した大人の一計であったかも知れない。ついに大空に舞うことなく保存されたらしい。 もしそうだとしても、空高く大きな風よ来いと魂をこめて書いた文字が、空高く大きな風を呼び込んで子供たちの凧が舞い上がった光景を思い描いておきたい。  2004年4月 碧巌 |

|

Copyright (C) 2003 Hekigan Shimazu |